«Amore, Morte & Rock’n’Roll – Le ultime ore di 50 rockstar» non è un libro che celebra le morti celebri, bensì è un libro che disegna dei percorsi di vita, spesso travagliati, di cinquanta rockstar. Nomi noti e notissimi, come David Bowie, Leonard Cohen o Lou Reed, Kurt Cobain, Amy Winehouse e molti altri, con la loro vita, i loro problemi che spesso, non sempre, ma spesso, li hanno portati a una fine prematura e le loro storie d’amore che ne hanno tracciato il percorso di vita e il percorso artistico. Ed Ezio Guaitamacchi riesce perfettamente a dare forma a queste storie, mettendole in fila non per ordine cronologico, ma per ‘tema’: dalle morti naturali, a quelle per suicidio, ma anche gli incidenti aerei che hanno stroncato non poche vite.

Ne abbiamo parlato con l’autore per capire meglio un libro sicuramente intrigante, che ci riporta alla mente vicende conosciutissime, ma anche scoprire artisti dei quali, a volte, si conosce la musica, ma non la storia. O, almeno, non così bene.

Come nasce l’idea di un libro che racconta di morte, amore e rock’n’roll?

«In passato mi ero già avvicinato al ‘lato oscuro’ delle rockstar: una decina di anni fa avevo scritto un libro che si intitolava ‘Delitti rock’, da cui era nato anche un programma televisivo sul tema. Adesso, anni dopo, sono voluto tornare sulla scena del crimine, per rimanere in tema, perché l’attualità ci fornisce sempre più spesso notizie che non vorremmo mai sentire: i nostri idoli lasciano questa terra e, per dirla alla David Bowie, si imbarcano in un viaggio verso le stelle».

Il libro, però, non racconta solo la morte delle rockstar: parte dalla morte, ma la usa più come ‘scusa’ per raccontare la loro vita: era questa la tua intenzione?

«E’ così: ho voluto raccontare delle storie, perché le ultime ore delle rockstar sono spesso stupefacenti. A volte sono tragiche. A volte drammatiche. Spesso sono romantiche e poetiche quanto le loro vite. In qualche caso sono addirittura artistiche, tanto quanto il valore della loro musica. Ho voluto raccontare queste storie, perché, dal punto di vista del semplice racconto, della narrazione, abbiamo storie incredibili, sicuramente appassionanti, curiose e con un sacco di retroscena, che non sono necessariamente legati a misteri o crimini».

Come mai la scelta di suddividerle per temi e non usare un più semplice, anche se banale, ordine cronologico?

«Ho voluto cercare una formula diversa, proprio perché ho voluto creare un percorso che aiutasse il lettore in una lettura più chiara e meno scontata. Ecco come sono nate le ‘categorie’, come ‘Tears in Heaven’ per le morti naturali o ‘The Needle and the Damage Done’, per chi è morto per droga. Poi, la morte è l’ultimo passaggio della vita. E’ il momento in cui questi artisti, queste che per noi sono ‘divinità’, diventano più vicine a noi e il loro destino diviene quello di tutti noi. Questo ce li avvicina, in qualche misura ce li rende più simpatici, certamente più umani. A questo devi unire il fatto che spesso si tratta di racconti stravaganti, eccentrici, drammatici, dai quali trapela come fondamentali siano state le relazioni sentimentali, sia in positivo quando sono state di conforto anche negli ultimi momenti e penso a Lou Reed o David Bowie, sia in negativo laddove l’amore non c’era e la solitudine è stata un killer o, comunque, un fattore che ha reso ancora più difficile vivere e mi vengono in mente Amy Winehouse, Witney Houston o George Micheal».

Del resto, la gestione del successo non deve essere un qualcosa di semplice…

«Ho molto apprezzato la prefazione di Enrico Ruggeri, dove sottolinea la fragilità dell’artista e la sua difficoltà nella gestione di quello che può essere il trionfo della vita pubblica e il fallimento di quella privata. Analogamente, la difficoltà nella gestione del successo, perché quando lo raggiungi, inizi ad avere paura che venga meno: salire in cielo è un’ubriacatura, ma tornare in terra è dura e molti di loro, che magari hanno o avevano una psicologia fragile o, addirittura erano affetti da patologie psicologiche che vanno dalla depressione al bipolarismo, invece di farsi curare, soprattutto negli Anni Settanta, abusavano di altre sostanze. Cosa che, del resto accade anche oggi, quando fanno ricorso a pillole di vario tipo, che invece di risolvere il problema, danno un momentaneo sollievo per poi portare al baratro».

Hai scelto 50 rockstar che certamente non sono poche, ma quali criteri ti hanno guidato in questa scelta?

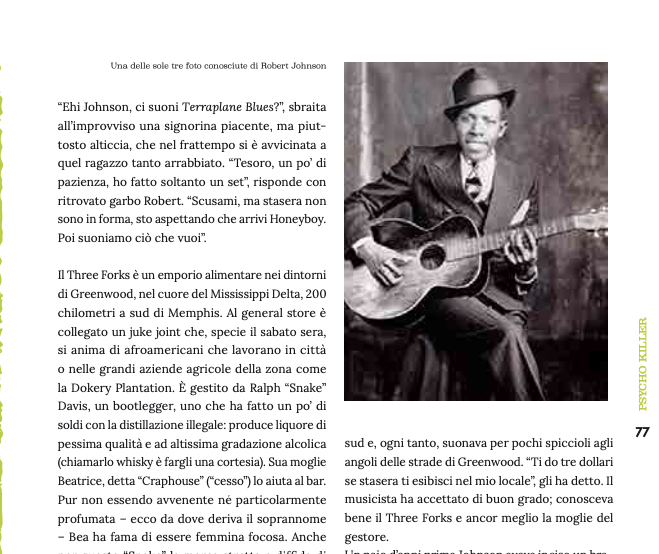

«Li ho scelti seguendo fondamentalmente due criteri e cercando un equilibrio tra essi. Il primo è un criterio inevitabile: ci sono personaggi che sono stati talmente importanti, famosi che non si potevano ignorare. Altri, invece, li ho scelti proprio per l’atipicità della loro storia conclusiva e sempre in funzione di un racconto che fosse il più possibile intrigante per il lettore. Nella mia introduzione dico che le persone muoiono tre volte: la prima quando il loro cuore cessa di battere; la seconda quando il corpo viene sepolto o cremato e la terza quando, purtroppo, scordiamo la loro voce. Ecco, per questi artisti non è così: loro muoiono solo due volte, perché, attraverso la loro arte, non scorderemo mai la loro voce e, quindi, saranno immortali. Per questo motivo, alla fine di ogni capitolo, ho voluto suggerire anche due canzoni per ogni artista: per me rappresentano una sorta di ‘compendio sonoro’, la colonna sonora che, nei casi di artisti come Jimi Hendrix o David Bowie può essere veramente solo un ‘in più’, ma che per altri artisti vuole far scoprire o riscoprire la musica di artisti che non si conoscono o, colpevolmente, abbiamo tralasciato nel tempo. Tra questi ci potrebbe essere un blues di Robert Johnson o un pezzo soul di Sam Cook od Otis Redding.

In questi ultimi tempi stanno prendendo piede la moda dei concerti con gli ologrammi dei grandi artisti scomparsi da tempo e stanno riscuotendo un successo al di sopra perfino delle aspettative. Tu cosa ne pensi?

«Innanzi tutto, premetto che non ho mai assistito a uno di questi eventi e, quindi, ne ho una visione assolutamente parziale. Di primo acchito e in teoria li potrei trovare di pessimo gusto, ma, non avendoli mai visti, sospendo il mio giudizio. Premesso questo, parlai di una cosa del genere con Ray Manzarek, il tastierista dei Doors del quale pubblicai l’autobiografia. In quell’occasione, in maniera molto sommessa per non urtare la sua suscettibilità e il suo ego, mi ricordo che gli dissi che era bello vederlo sul palco con Robby, ma gli feci notare che a me sarebbe piaciuto che mi raccontassero di Jim Morrison, più che rifare le sue canzoni con un cantante che non era lui. Per me, già quello non è un momento molto esaltante. Viceversa, se quando sei lì, mi racconti la storia e poi c’è la canzone, prende tutto un’altra piega: secondo me è importante anche l’aspetto divulgativo.

Ti faccio un altro esempio. Il film ‘Bohemian Rapsody’ oggettivamente non è un grande film, però ha comunque fatto bene alla musica. Ha avuto il merito di far scoprire o riscoprire i Queen e la loro musica. E, anche se per noi rockettari i Queen non erano proprio il massimo, anche il più critico nei loro confronti, non può non riconoscere a Freddy Mercury il valore e le straordinarie capacità di performer. In conclusione, quindi, un film del genere, pur non essendo niente di particolare, diviene importante, perché ha il pregio di riportare l’attenzione su un artista. La stessa cosa la potremmo dire per il film sui Doors fatto da Oliver Stone che, in qualche modo, fece resuscitare la musica di Jim Morrison.

Quindi, se questi spettacoli avessero un obiettivo divulgativo, mi piacerebbero di più. Poi, come sempre, dipende da come viene gestito il tutto: è un po’ come quando fanno i cofanetti commemorativi: è difficile dire tout-court se si tratti solo di un’operazione commerciale. Ad ogni modo, tra vedermi Fedez su un palco o l’ologramma di Tupac Shakur, non avrei dubbi su dove andare».

Tra tutte le storie che hai scritto, ne puoi citare almeno tre che ti hanno colpito in modo particolare?

«Tra tutte, la più commovente in assoluto è quella di Leonard Cohen: è davvero molto toccante. E’ stato un poeta anche nel momento della morte, mentre David Bowie è arte pura anche nell’ultimo passaggio. E’ una cosa straordinaria ed è uno dei pochissimi artisti che, avendo avuto l’opportunità, diciamo, di non morire giovane, ha potuto cantare anche delle varie fasi della sua vita e non solo di quella artistica, ma anche fisica.

La stessa cosa l’ha fatta anche Leonard Cohen, ma, oggi, lo sta facendo in maniera eccezionale David Byrne negli spettacoli che si chiamano ‘American Utopia’. Lo sta facendo Bob Dylan, a cui peraltro auguro altri 100 anni. Però, diciamolo chiaramente, questo genere di artisti si contano sulle dita di una mano, perché il rock ha sempre avuto un’immagine giovane ed energica. Pensiamo agli Who che ancora oggi cantano ‘My Generation’: secondo me fanno un po’ ridere. Due di loro sono morti e gli altri due, seppure straordinari, non sono più quelli di quando saltavano da una parte all’altra del palco o erano a Woodstock. Al contrario, per gli artisti capaci di attraversare le generazioni, di viverle e di raccontarle, quali Bowie e Cohen, ho davvero una grandissima ammirazione.<

Ci sono poi le storie ‘misteriose’. Una delle più irrisolte, a mio parere, è la morte di Brian Jones».

In che senso si tratta di una storia irrisolta?

«Spesso ci si dimentica che, al momento in cui Brian venne messo fuori dai Rolling Stones, non esisteva ancora il duopolio Mick & Keith. Al contrario, gli Stones erano Mick e Brian, dove Mick era l’animale da palcoscenico, il sex symbol, il fenomeno, mentre Brian era l’intellettuale, il raffinato. Ma è stato proprio Brian Jones a mettere a fuoco la formula di rock-blues che è stata poi il marchio di fabbrica degli Stones, che ha influenzato e influenza miriadi di artisti e che loro hanno portato avanti fino ai giorni nostri. E sempre Brian Jones è stato l’inventore del nome Rolling Stones. Parlando con il presidente del fan club inglese di Jones che da anni lotta per la riapertura del caso della sua morte, ho appreso che per la legge inglese, se è provato che una persona ha inventato un marchio, anche qualora non lo abbia registrato, è tutelato come se lo fosse. Poche settimane prima della morte, gli altri Stones avevano di fatto buttato fuori dalla band Brian Jones, che aveva certamente una personalità molto complessa, aveva avuto un’infanzia difficile, soffriva di asma ed era preda di droghe di ogni tipo, ma rappresentava all’interno della band anche il personaggio più eclettico, più fantasioso, più creativo. Era l’unico di loro ad essere amico di personaggi come Jimi Hendrix o Andy Wharol. E’ stato fidanzato con Nico dei Velvet Underground e frequentava abitualmente l’intellighenzia londinese e newyorkese. Fu il solo ad essere invitato al Festival di Monterey, il primo vero festival rock della storia della musica, perché volle essere lui a presentare il suo amico Jimi Hendrix. La sua fidanzatina dell’epoca, una svedese che oggi è una vedova ultrasettantenne che vive nei dintorni di Stoccolma e che sono riuscito a portare in Italia, mi ha raccontato che, quando erano nella casa di campagna dove poi Brian morirà, John Lennon lo chiamava quasi quotidianamente e gli diceva di fregarsene di essere stato messo fuori dagli Stones: ‘Anch’io sto lasciando i Beatles – gli diceva Lennon – e tu devi farti una carriera tua. Lì eri bloccato: non potevi fare le tue canzoni, perché non te le facevano registrare’. Insomma, un’esortazione ad andare avanti che immancabilmente terminava con la promessa di un tour assieme. Poi ci fu una riunione con l’entourage dei Rolling Stones che vanno in questa casa di campagna per patteggiare economicamente l’uscita di Brian dalla band, ma l’accordo non viene raggiunto, poiché la cifra proposta non era sufficiente. Ma, soprattutto, Brian non poteva sopportare l’idea di un gruppo che si chiamasse Rolling Stones e di cui lui non facesse più parte.

Solo pochi giorni dopo il suo corpo viene trovato senza vita sul fondo della piscina. Io ci sono stato in quella casa e quella piscina l’ho vista: non è una piscina olimpionica, ma una bella piscina di una villa e immaginarsi che un ragazzo che da giovane faceva gare di nuoto possa affogare non è facile. Inoltre, una volta fatta l’autopsia, è emerso che non c’erano tracce di alcol o droga nel suo sangue. Tutto questo rende abbastanza sospetta la morte di Jones e qualche dubbio è impossibile non averlo. Poi, io non sono né un giornalista investigativo, né un criminologo. Se mi chiedi se una versione di ‘Simpathy for the Devil’ è quella ufficiale o si tratta di un’alternative take, ecco, quello magari te lo so dire senza problemi, ma se mi chiedi la reale importanza di una lettera della figlia di un tipo che si dice sia stato la causa dell’incidente che ha provocato la morte di Brian Jones, dove sta scritto che ‘quei due stronzi (riferendosi a Mick e Keith) sono tanto colpevoli quanto mio padre’, quella non la so valutare. Posso dire che se fossi un poliziotto indagherei, ma la polizia non ha più riaperto il caso dal luglio 1969 e anche questo fa venire qualche dubbio. Poi, io racconto la storia e, al massimo, faccio miei i dubbi di altri, ma non posso e non do la certezza della fine. Anzi, se vuoi, lascio proprio delle incertezze, affinché ognuno si faccia la sua opinione.

Certamente ci sono anche le teorie più, diciamo, ‘estreme’ che vogliono che Jones sia stato ‘sacrificato’ al diavolo per il successo dei Rolling Stones…

«Ma chi lo sa! (ride) Va beh, quelle sono teorie un po’ più fantasiose, come tutti quelli che avvistano Elvis nella provincia americana. Diciamo che io ho voluto puntare sul racconto, sulla storia, così come sulla parte psicologica e che ritengo l’arte e la musica di questi personaggi la parte più importante, quella che supera la caducità terrena e fa rimanere qualcosa di veramente immortale, destinato a essere ascoltato, fruito e goduto nei secoli dei secoli».

Per chiudere, però, non posso non chiederti del famoso ‘Club 27’ e dintorni, ma quello che vorrei sapere è se, secondo te, alcuni di questi artisti siano divenuti miti e leggende solo perché sono spariti così presto dalla scena, oppure se lo sarebbero stati comunque.

«Si e no. In alcuni casi è successo, in altri, invece, no. Mi spiego meglio con un esempio: Jeff Buckley muore giovanissimo, non a 27 anni, ma a 30, in maniera assurda. Quando muore, però, lui ha fatto un solo disco, ‘Grace’, un capolavoro, ma unico. Cosa sarebbe stato il suo futuro? Come sarebbe stato un secondo disco di Jeff Buckley? La morte lo ha sparato direttamente dall’attualità alla leggenda, senza nemmeno passare dalla storia e, qua, allora un dubbio ci può essere.

All’esatto opposto di Jeff Buckley, c’è Jimi Hendrix: con lui abbiamo la certezza che, perdendolo, abbiamo sicuramente perso moltissima ottima musica.

Ma cosa sarebbe stato Jim Morrison grasso, brutto e ubriacone a cantare sul palco ancora oggi ‘This is the end’: non lo sapremo mai.

Diciamo che ci sono tre diverse tipologie di artista: quelli che qualche dubbio che la morte li abbia consacrati anzitempo esiste come Jeff Buckley; quei pochissimi artisti che sono riusciti, grazie probabilmente a una maturità personale oltre che artistica, ad attraversare gli anni e raccontarci le varie fasi della loro vita come Bowie, Cohen o Lou Reed, ma come dicevo prima sono davvero pochissimi e poi ci sono quelli per i quali il rischio che potessero divenire caricatura di loro stessi è concreto. Ti faccio un esempio: prendiamo Ozzy: oggi è praticamente un cartoon dell’Ozzy giovane. Quando lo vedo, mi vengono in mente i grandi personaggi dello sport che vogliamo ricordare quando sono all’apice della forma, non quando sono a fine carriera e fanno delle performance che sfiorano il patetico. Sia chiaro, non è che li voglia far morire, per carità, ma artisticamente ritengo dovrebbero adeguarsi all’età che hanno. Non puoi metterti a ballare come quando avevi 20 anni e non stai praticamente in piedi o, come Iggy Pop, continuare a far vedere il culo. Devi cambiare registro. Ho una grande ammirazione per quei personaggi di cui parlavamo prima o, per venire ad artisti vivi, per un Peter Gabriel o un David Byrne, ma altri vedo che continuano a perpetrare il cliché del rocker giovane, ribelle e pieno di energie e rimangono ancorati a quella figura, senza accorgersi che non ce la fanno più. Diciamolo chiaramente, di Keith Richards ce n’è uno solo e Mick Jagger dovrebbe essere clonato e inviato nello spazio per far vedere agli extraterrestri cos’è la razza umana».

Le storie da raccontare sarebbero ancora tante, ma in fondo il libro c’è anche per questo: scoprire cosa è accaduto nelle vite di grandi artisti, partendo dal capitolo finale della loro esistenza. Una lettura a volte a ritroso nel tempo, che però fa scoprire un lato più umano di questi artisti.